Performances & Events黒木岩寿プロデュース 黒木岩寿の文化人類学講座 【第6講 19世紀末芸術文化Ⅱ~ロシアとウィーン~】

概要

音楽をもっと深く、もっと楽しむために。

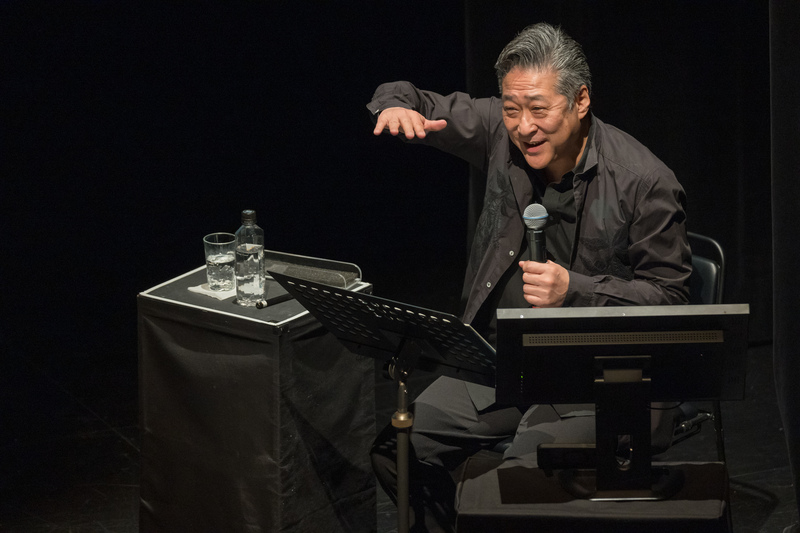

コントラバス奏者 黒木岩寿がお贈りする

音楽や絵画、歴史や社会状況を網羅しながら人と文化の歴史をひもとく「黒木岩寿の文化人類学講座」。

今回のテーマは「19世紀末芸術文化Ⅱ ~ロシアとウィーン~」

ナロードニキ、暗殺者、ドストエフスキー等ただならぬ不穏の空気に包まれたロシア世紀末と

クリムト、マーラーに代表される耽美的なウィーン世紀末、

それぞれの世紀末における芸術文化を解き明かします。

レクチャーと演奏で、皆様の知識欲を刺激します!

クラシックコンサートの予習にもおすすめです。

■11月23日(土祝)10:00~ チケット発売予定

| 出演者 | 黒木岩寿(講師・コントラバス) 岡本和也(ギター) |

|---|---|

| 主催 | 一般財団法人長野市文化芸術振興財団 |

公演レポート

音楽の歴史を、政治や社会、人々の姿や美術などの芸術作品との関連などから紐解く「黒木岩寿の文化人類学講座」。

6年目となる今年のテーマは「19世紀末芸術文化Ⅱ~ロシアとウィーン~」。

昨年から引き続き19世紀末を語ります。切り口はロシアとウィーン二つの都市。まずはドストエフスキーが「最も現実離れした都市」と言ったロシア、サンクトペテルブルグから。ヨーロッパの後進国として位置づけられたロシア帝国にも近代化の不穏な動きが広がります。皇帝ピョートル1世によって作られた街の光と影、苦悩によって生まれた文学や音楽の解釈を黒木さん独自の視点を交えての熱いレクチャー。

そして、もうひとつの都市ウィーンは…というと「耽美的実験都市」と位置付け、「閉鎖的な街の中でこれまでのものがじっくりと次の芸術へつながる“発酵文化”を形成した」と黒木さんは語ります。そのなかでも著しく存在感を示したのが画家クリムトや作曲家マーラー。激動の時代がもたらしたそれぞれの都市の文化の発展を実に魅力的に解説します。音楽、美術、演劇など様々な作品の垣根を超え融合する「総合芸術」により、滅びの美学でつながるロシア・ウィーン。最後に浮かび上がるもうひとつの都市ヴェニス。「文化人類学講座の“沸点”」と黒木さんに言わしめる変動の時代の空気まで伝わってくるようです。

黒木さんのたぎる思いが詰まった講義をたっぷりと楽しんだ後は第二部のコンサートへ。出演は黒木さんとギタリスト岡本和也さん。

J.S.バッハ《G線上のアリア》はコントラバスの安らぎの低音とギターの粒立った音色に、それぞれの弦から生まれる振動が聴く人の心を直接揺さぶります。

続くコントラバス・ソロで演奏されるドビュッシー《月の光》は思わず息をのむ一曲。静謐な夜の中に差し込む一筋の月光のような、侘び寂びという言葉が浮かんでくるような、どこか和を感じる気品のたたずまい。

そしてギター・ソロ3曲。なかでもショパン《革命のエチュード》は岡本さん自身による驚きのアレンジ。「あの曲を自分の楽器で弾いてみたい。と思うことがよくあります。そんな気持ちで挑戦しました」と話す岡本さん。ピアノとはまた違う、秘めた感情がたまらずにあふれ出すような演奏に、会場からは唸るようなどよめきと大きな拍手で賞賛が贈られます。

「黒木岩寿の文化人類学講座」は、皆さんの知的好奇心を刺激する内容を準備して来年の第7講もお待ちしております。

ご来場ありがとうございました。

<本日のアンコール曲>

加古 隆:花の憧れ

<アンケートより>

♪骨太で聞きごたえのある講義、そして後半の甘美な演奏に癒されました。

♪講義への情熱がすばらしい。先生の情熱は関心の広がりに結びついているのが伝わった。

♪作曲家の生育環境が作風にあらわれているという話が大変興味深く、今後の新しい視点になりました。

♪ドビュッシー、ショパンのピアノ曲のアレンジがとても斬新で素晴らしかった。

♪月の光の解説もとても興味深く拝読いたしました。濃密な内容のレクチャーに素晴らしい演奏!

♪大好きな曲をギターで聴けて感動した。

♪他にはない唯一無二の視点でした。

- DATE

- 2025年 2月8日(土)

14:00開演(13:30開場)

■11月23日(土祝)10:00~ チケット発売予定 - VENUE

- アクトスペース

- TICKET

- ¥1,000

(全席指定・税込)

*未就学児入場不可

その他プレイガイド

- ヒオキ楽器本店シャコンヌ【窓口販売】

- 美鈴楽器本店【窓口販売】